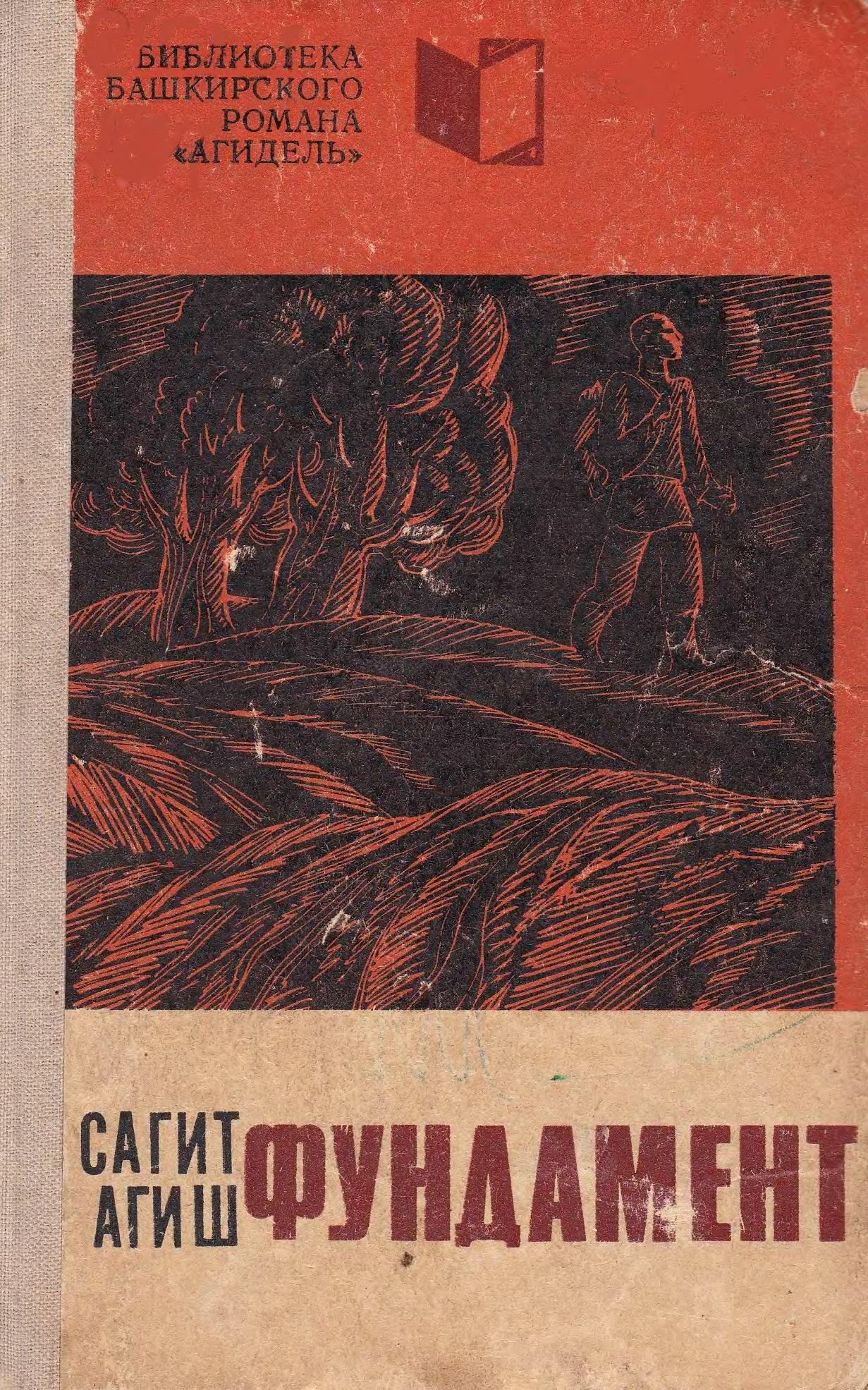

БИБЛИОТЕКА БАШКИРСКОГО РОМАНА

”АГИДЕЛЬ”

Сагит Агиш (Сагит Ишму хаметович Агишев) (1905- 1973) — видный башкирский писатель, лауреат премии им. Салавата Юлаева, автор романа «Фундамент», повестей «Махмутов», «Парни», «Первые уроки», «Земляки», многих рассказов и новелл.

АГИШ ФУНДАМЕНТ РОМАН Авторизованный перевод с башкирского И. Юзовского Башкирское книжное издательство Уфа*1978 С (башк.) А 24 Редакционная коллегия: Каримов М. С., Мирзагитов А. М., Исангулов Ф. А., Гирфанов А. Ш., Вахитов А. X.

Печатается по изданию:

С. Агиш. Фундамент.

Советский писатель, Москва, 1952 Агиш С. И.

А 24 Фундамент. Роман. Оформление В. Дианова. Башкирское книжное издательство, Уфа, 1978.

416 с., с портр.

В романе "Фундамент* писатель нарисовал широкую картину того, как в башкирской деревне 30-х годов в условиях классовой борьбы новые общественные отношения восторжествовали над пережитками старого быта, как воздвигался фундамент социализма, как формировались из комсомольской молодежи кадры национальной советской интеллигенции.

70302-73 А MI21 (031--78 “78 © Башкирское книжное издательство, Уфа, 1978ЧАСТЬ

ПЕВВАЯ 1 В общежитии педтехникума, как всегда, шумно. В одном углу стройный юноша декламирует стихотворение да таким пронзительным голосом, что хочешь не хочешь, а вынужден слушать В другом кто-то запевает протяжную песню, ожидая, что к нему присоединятся, но так как никто его не поддерживает, он переходит на частушку и умолкает. У окна сидит худенький черноглазый юноша и что-то рисует на плотном листе бумаги.

Вбегают двое юношей в высоких бумажных колпаках на голове. Они становятся друг перед другом и начинают быстро-быстро говорить на каком-то тарабарском языке, напоминающем крики дикой утки. Вчера они были в цирке, видели клоунов и теперь хотят передать свои впечатления самым наглядным образом. Высокий парень выходит на середину комнаты с кураем 1 в руке и, склонив голову набок, с усердием принимается выдувать веселую мелодию. На ее звуки из женского общежития прибегают девушки, и начинается пляска. Даже занятый делом художник не может усидеть. Он откладывает в сторону свой незаконченный рисунок и тоже пускается в пляс. Не слышно даже звонка, пока кто-то не закричал, просунув голову в дверь: «Ужинать!» В мгновение ока комната пустеет, один только музыкант с кураем в руках недоуменно оглядывается по сторонам.

Наступает тишина. Она так непривычна в общежитии, что кажется, будто портреты, нарисованные черноглазым художником, грустно смотрят со стен, как бы скучая по веселым голосам. Пыль, поднятая ногами танцующих, еще не осела и в лучах заходящего весеннего солнца похожа на дым.

Шум и крик теперь перешли в столовую. Учащиеся, выстроившись в очередь, получают из окошка кухни тарелки с дымящимся супом.

— Лей погуще, Абдрахман, не жадничай! — теребят они дежурного по кухне.

Какой-то паренек шутливо грозится:

— Смотри, малай, скоро и я буду дежурить, тогда рассчитаемся!

— Когда еще ты будешь дежурить! — говорит пареньку следующий за ним в очереди. — Ведь ты на «Ю», а я на «Д», — смекни, кому Абдрахман нальет погуще?

Получив еду, ребята расходятся по местам и, быстро опорожнив тарелку, уходят со словами: «Еще одно дело сделано! Теперь можно и погулять!» Во дворе перед двухэтажным зданием техникума находится бассейн, откуда когда-то бил фонтан. Сейчас в талой воде бассейна дети служащих пускают кораблики, сделанные из бумаги и щепок. Обширный парк, окружающий техникум, усажен тополями и акацией. Беседки, разбросанные в саду, обветшали от времени, но ребята любят собираться там. Некоторые даже оставили на скамейках надписи, выразенные перочинным ножом. «Я, такой-то и такой-то, такого-то числа, месяца и года на сем месте сидел, а затем удалился».

Прежде чем садиться за уроки, ребята выходят погулять. Как раз в то время, когда они выбежали во двор, появился красноармеец с дорожным мешком в руке. Его тотчас окружила толпа любопытных.

— Агай *, кого тебе надо? — посыпались вопросы.

Красноармеец улыбнулся и спросил:

— Ягфарова Салиха кто знает?

И сразу, словно мячик, запрыгало:

— Салих! Салих!

— Салих Ягфаров!

— Салих, сюда!

Не прошло минуты, как прибежал сам Салих. Ребята не давали ему поздороваться и дергали со всех сторон.

— Смотри, не забудь поделиться гостинцами!

1 Агай — дядя (обращение к старшему).

Они имели в виду дорожный мешок, содержимое которого, по их расчетам, предназначалось Салиху.

— Мне в первую очередь! Я первый нашел тебя.

— А я первый сказал!

Красноармеец решил успокоить расшумевшуюся молодежь.

— Гостинцев я не принес, родные. Уж как-нибудь в другой раз, — сказал он и, словно извиняясь, развел руками.

Ребята еще немного потолкались, рассматривая посетителя, и разошлись.

— Здравствуйте, Бикбулат-агай, — протянул, наконец, руку Салих. — Уж не в деревню ли собрались?

Бикбулат — односельчанин Салиха, сын старого кузнеца Халькеса. Он с прошлого года служил в Уфе. Почти каждый выходной день Салих навещал земляка в казарме и всегда уходил оттуда обласканный. Красноармейцы садились в кружок, разговаривали о деревенских делах, кормили Салиха гречневой кашей с мясом и вкусным мягким хлебом, поили сладким ягодным чаем, иной раз на прощанье совали кусок жирной рыбы. Салих пробовал отказываться — неловко было: ведь ему шестнадцать лет, а его все еще считают ребенком. Но красноармейцы и слышать ничего не хотели. «Ты же учишься, тебе и есть надо побольше, — говорили они. — Науки лучше в голову пойдут».

Сам Бикбулат еще ни разу не приходил в техникум, и его неожиданное появление удивило Салиха. Они молча прошли в сад и сели на скамейку.

Солнце уже зашло, на землю опустился холодный туман. Деревья сонливо шумели молодой, только что распустившейся листвой. Маленькая электрическая лампочка на высоком столбе то вспыхивала, то снова гасла, словно собираясь с силами, чтобы загореться.

— Ты давно получил письмо из дому? — спросил, наконец, Бикбулат.

— Последнее — в начале марта. Вначале беспокоился, но потом решил, что почта могла задержаться из-за разлива реки.

— Видишь ли, — помолчав немного, сказал Бикбулат, — я только что из деревни. Съездил туда на неделю по увольнительной.

— Как из деревни?! — воскликнул Салих. — Что ж вы молчите? Рассказывайте: как отец, мать?

Но Бикбулат ничего не ответил, лишь взглянул на него выразительно. Салих забеспокоился:

— Бикбулат-агай! Не случилось ли чего? Бикбулат молча обнял его за плечи.

— Ты ведь знаешь, что у отца твоего было больное сердце. Мужайся, Салих. Твой отец умер. На собрании разволновался. Его нарочно довели до припадка, он еле дошел до дому и к вечеру умер.

Салиху показалось, что его ударили тяжелым бревном по голове, что скамья, на которой он сидел, провалилась в пропасть, а лампочки сорвались со столбов, мелькнули и исчезли, как падающие звезды. Слезы неудержимо полились из его глаз. Бикбулату больно было смотреть на своего молодого друга; он ругал себя за то, что не сумел осторожнее сообщить печальную весть.

— Не плачь, — сказал он как мог теплее. — Что теперь поделаешь?

И подумал: «Да что я! Пускай выплачется: мальчик ведь он еще, — может, легче станет».

Бикбулат поднялся, ему пора было уходить.

Он протянул Салиху письмо без конверта, истрепанное по углам и перевязанное ниткой.

— Это письмо от твоего старшего брата Фарука. Я читал его, и, сказать правду, не понравилось оно мне. Нехороший человек твой агай.

Салих продолжал сидеть на скамейке, слезы, текли из его глаз. Он даже не заметил, как ушел Бикбулат: так и сидел, держа письмо в руке. Затем машинально направился к зданию техникума и там, услышав шум и увидев людей, взял себя в руки. Он поднялся по лестнице и, остановившись на площадке, развернул письмо.

Написанное четким, аккуратным почерком, оно гласило:

«Брат мой Салих!

Шлю тысячу приветов. Тяжело сообщать тебе весть, печальную для нас обоих. В конце марта наш отец покинул нас. Не убивайся- такова участь каждого, раньше или позже. Смерти не избежишь, говорят древние старики. Правда, в своей жизни наш отец не видел счастья, да узнаем счастье мы, его дети.

Теперь я живу в кантоне, в деревне Ахмер, служу секретарем кантонного исполкома. На похороны отца приезжал в Аккуян. Можешь не беспокоиться, отец был похоронен, как подобает в таких случаях, — все расходы я взял на себя. А ты подумай о матери — она заболела. Сам знаешь, она мне мачеха, а ты ее родной сын, родной и единственный. Она осталась теперь с двумя дочерьми, родными твоими сестрами.

Делить в усадьбе нам с тобой нечего. После смерти отца остались корова и отличный жеребенок. Жеребенка я оставил тебе, а себе в память об отце взял корову. Раздел уже утвержден и оформлен. Забота о матери и сестрах теперь ложится на тебя. Ты у них сейчас единственная опора. Придется расстаться с учебой, — не до техникумов тут. Будет неплохо, если ты вернешься пораньше и успеешь посеять немного проса или еще чего-нибудь. Я, как секретарь исполкома, постараюсь быть тебе полезным, чем сумею.

Ну, до свидания. Парень ты неглупый, к тому же, если не ошибаюсь, тебе скоро шестнадцать. Пора стать самостоятельным. Привет от Нафисэ.

Твой старший брат Фарук.

1927 год, апрель».

В течение какого-нибудь часа веселый подросток Салих превратился в строгого юношу Ягфарова. Нет, никто больше не увидит его слез — не к лицу они ему. Ведь он глава семьи, единственная опора для матери и сестер. Теперь надо скорее вернуться домой, посеять просо, заготовить кизяк, дрова, сено, отремонтировать дом, хлев — дела не ждут!

Мимо Салиха проходили и пробегали его товарищи, но никто и не подозревал, какое несчастье стряслось с ним. Даже маленькая синеглазая Корбанбикә, хохотушка и проказница, к которой тянулось сердце Салиха, и та не заметила перемены в нем. Она натянула ему на ухо кепку, шутливо толкнула в спину и со смехом убежала в сад, уверенная, что Салих сейчас же погонится за ней. Но Салих не двинулся с места. Проходившая мимо девушка заметила ему:

— У тебя такое лицо, словно ты уронил в воду топор. Не Корбанбикә ли тебя обидела? — лукаво взглянула она на него и пошла дальше.

Кому поведать свое горе? Корбанбикә? Но разве этой веселой девочке доступна печаль? Салих вздохнул и пошел в зал. Там царило обычное оживление. Высокий юноша с жаром рассказывал о чем-то в кружке любопытных. На подоконнике сидел Искандер и, болтая ногами, учил стихотворение. Салих прошел в свой класс. Разбившись на группы, ребята готовили уроки. Один стоял перед картой и, подражая учителю, с жаром объяснял слушателям урок географии. На задней парте круглолицая, с коротко остриженными волосами Зайтуна записывала что-то в альбом, сшитый из разноцветной бумаги.

Заметив Салиха, она позвала его.

— Салих, попробуй-ка выговори слово «Ньюфаундленд». Никак не возьмешь его на язык.

В другое время Салих ответил бы ей какой-нибудь шуткой, но на этот раз без слов повернул обратно. Оживление вокруг только усиливало его тоску. Он вернулся в зал — там ребята уже репетировали пьесу.

Салих вышел во двор. Темно. Со стороны станции слышны гудки паровозов. По улице торопливой походкой идут прохожие. Издалека доносится цоканье лошадиных копыт. Возле ворот старик-сторож, поставив между колен заржавленную берданку, задумчиво курит табак и беспрерывно покашливает.

«Город! — думал Салих. — Техникум, товарищи, учителя, старик сторож — все это город. И все это остается здесь. Мне же надо ехать в деревню, сеять просо, заниматься хозяйством...» Салих вспомнил, как отец провожал его, и снова заплакал.

... Как обычно, зазвенел первый звонок, и учащиеся разбежались по классам. Один Салих не торопился. Он стоял у дверей канцелярии, поджидая директора; в руке он держал заявление об уходе из техникума.

Всем было обидно, что Салих бросает учебу, — и педагогам и ученикам. Когда учитель, делая перекличку в начале урока, доходил до буквы «Я» и спрашивал Ягфарова, дежурный в этот день отвечал: «Ягфаров больше не будет учиться. У него умер отец, и он возвращается в деревню».

Больше всех огорчилась Мария Николаевна, преподавательница русского языка.

— Да ведь он, можно сказать, совсем еще ребенок! За ним самим смотреть надо. Какой из него хозяин? — И, посмотрев на парту, где обычно сидел Салих, она печально вздохнула.

Выросшей в городе, в зажиточной семье, Марии Николаевне казалось странным, что так рано можно начинать жизнь. Но большинство учащихся находило это естественным.

— Что же делать? Придется ему и покре- стьянствовать. Отец умер, значит теперь его черед семью содержать.

А бойкий Рамазан выпалил:

— И женится скоро.

— Женится? — всплеснула руками Мария Николаевна.

Она живо представила себе Салиха, его тонкую фигуру, черные, как смородина, пытливые глаза, его смущенную улыбку... «И этот малыш обзаведется семьей?» К Салиху она относилась с особой теплотой, быть может, потому, что это был первый башкирский мальчик, которого она увидела. Только в прошлом году Мария Николаевна приехала в город учительствовать в педтехникуме. Дело было летом, во время каникул, и не раз она приставала к директору с вопросом:

— Когда же приедут ребята?

Наконец, время подошло к первому сентября, и директор повел Марию Николаевну в общежитие.

— Сегодня могу исполнить ваше желание: познакомить с вашими будущими питомцами.

В общежитии никого не было, кроме одного черноглазого мальчика, который, сидя на койке, уплетал ярко-красный помидор. Это был Салих.

Салих плохо владел русским языком, даже хуже чем его товарищи по техникуму, но в течение года он сделал такие успехи, что Мария Николаевна искренне гордилась им.

Когда зазвенел звонок, она снова вспомнила о Салихе.

— Жаль, жаль расставаться с ним, — вздохнула она, поднимаясь. — Ведь у него, кажется, способности к живописи.

— Первый во всем техникуме! Настоящий художник! — посыпались восклицания.

Корбанбикә, сохранявшая все время молчание, взглянула на рисунки Салиха, развешанные по стенам, и глаза ее наполнились слезами.

Директор долго отговаривал Салиха:

— Ведь ты же хотел стать художником, и, судя по твоим рисункам, у тебя есть талант. Тебя ждет прекрасное будущее, и ты не должен отказываться от него. Я обещаю послать тебя после окончания техникума в художественную школу в Москву. А пока ты кончишь, семью твою могли бы поддержать родственники.

— Нет у нас таких родственников, — ответил Салих.

И скрепя сердцем, он твердо заявил директору, что остаться не может и должен ехать домой.

Пришлось уступить. Директор вернул Салиху бумагу в резолюцией: «Просьбу удовлетворить» и приказал выдать полумесячную стипендию и трехдневную порцию хлеба.

Салих сдал завхозу одеяло, подушку и простыни, вернул в учком краски, тушь, линейки и кисточки, которые были у него, как у художника стенной газеты, и стал укладываться.

Вернувшись с уроков, ребята застали Салиха уныло сидящим на голых досках кровати. У них сжалось сердце, только сейчас они почувствовали по-настоящему, что расстаются с ним. Нигмат, который зимой подрался с Салихом, изобразившим его в стенгазете со вздернутым носом, сказал ему:

— Салих! Мы поссорились тогда из-за пустяков! Прости и не уезжай с обидой на меня.

Весельчак Искандер, желая рассеять грустное настроение, произнес речь, изукрашенную арабскими словами, в подражание некоторым учителям:

— Как говорит Ахняф Кабири-агай: каковы бы ни были наши раздоры, дело не доходило до кулаков. О! Мы не допускали, чтобы наши почтенные носы обагрялись кровью! Как говорит все тот же достоуважаемый Ахняф Кабири-агай: пройдут годы, и настанет день, когда мы покинем стены родного училища и будем сеять в родных местах семена науки и просвещения. И тогда жди нас к себе, Салих!

В другое время Салих тоже нашелся бы сказать что-нибудь веселое, но, утомленный бесонной ночью и грустными думами о смерти отца, о своем будущем, он промолчал. Надр- шин, школьный поэт и артист, встряхнув длинными черными волосами, падавшими до самых плеч, произнес:

— Я комсомольский поэт и не пишу какие- то там презренные серо-буро-малиновые кисло-сладкие стихи. Нет! Лучшему своему другу я оставлю стихи, которые сварились в котле моего воображения вчера ровно в одиннадцать часов вечера:

У сильного воля — бурав из стали!

Землю им можно насквозь просверлить!

Шагай же смелее, преграды сметая, Если ты хочешь недаром прожить.

Чего ты боишься?

Дороги тернистой?

Промахов?

Срывов?

Ошибок в пути?

Но вместе с народом нельзя ошибиться.

Вместе с народом всегда победишь!.

Салих поднялся с места, закинул за спину узелок и, показав на свои рисунки, сказал:

— Пусть останутся на память обо мне.

Салиха провожали всем техникумом, — ведь он уезжал не на обычные каникулы, а навсегда.

— На станцию? — спросил Искандер.

— Нет, пешком. В нашу сторону нет железной дороги.

— А далеко?

— Сто верст.

Ребята переглянулись: нелегко ему будет шагать по весеннему бездорожью.

Пришли провожать и девушки. Сердца у них были помягче, чем у парней, им труднее было остановить непрошенные слезы.

Корбанбикә, легкая, быстрая, обычно бывала впереди своих подруг. Сейчас же стояла 1 Все стихи, за исключением отрывка из стихотворения Г. Тукая, даются в переводе В. Корнилова, позади всех, закусив губу, чтоб не расплакаться.

В этом году уезжал уже второй человек, но того, первого, никто не жалел. Здоровенный детина с черными усами, он занимался тем, что преспокойно в течение четырех месяцев воровал у своих товарищей одежду, продукты, деньги. С ним расстались охотно. А вот отъезд Салиха — это совсем другое дело. Расставаться с ним тяжело.

У фонтана Надршин поднялся на возвышение и, привычно тряхнув кудрями, снова произнес речь.

— Товарищи! Я вот что скажу вам всем и тебе, друг Салих. Мы, комсомольцы, не верим в судьбу. Мы ведь сами строим свою жизнь. Комсомольское солнце не только в нашем техникуме, оно и в деревне горит — и с тем же жаром. Салих показал себя как активный комсомолец, прилежный ученик, хороший товарищ, способный художник. Он и в деревне сумеет проявить себя.

— Поэт правильно говорит! — раздались голоса.

Пять-шесть друзей Салиха провожали его до самой окраины города.

Напутствуемый добрыми словами, Салих пустился в дорогу. Он шел и думал о товарищах, которые остались в городе, жалел, что не смог поговорить перед уходом с Корбанбикә.

А Корбанбикә весь этот день была печальна. Она пыталась скрыть свою грусть, но это ей плохо удавалось, подруги украдкой следили за ней и сочувственно вздыхали. Между ней и Салихом еще не было того, что принято называть любовью, но зерно чувства, запавшее в их сердца, уже дало свой росток.

2 Салих приближался к родной деревне. Он поднялся на возвышенность, которую называли Тополиным склоном, и, опершись грудью на свою палку, долго глядел на расстилавшиеся перед ним знакомые места. Вон белеет вдали его родная деревня Аккуян, что значит «Белый заяц». Кажется, рукой подать, а добираться надо еще добрый час.

По правую руку от Тополиного склона вьется река Тук. Она тихо течет среди берегов, заросших мелким кудрявым ивняком. В одних местах вода ее кажется синего цвета, а в других — сверкает, как ртуть. Близ реки виднеется безыменное озеро, отделенное от реки чуть заметным перешейком. Обычно небольшое, оно раскинулось сейчас на удивление: куда ни кинешь взгляд — вода; видно, много снега выпало в этом году. Над рекой поднимаются знакомые кручи — Кызыл яр и Кара яр — Красный и Черный яр, не раз Салих с мальчишками прыгал отсюда в воду. Но больше всего поразила Салиха (этого он раньше как-то не замечал) огромная, без конца и края, невспаханная земля — пахотные участки выделялись на ней, как заплатки на гигантском зеленом ковре.

Салих огляделся. Свистели суслики, вылезшие из своих нор. Жаворонки, замерев в воздухе и беспрерывно трепыхая крыльями, распевали с детства знакомую песню.

Салих помнил, что в этих местах было много дикого лука. Только сейчас он, пожалуй, уже начал затвердевать. А скоро появится щавель — его здесь удивительно много. Бывало жуешь себе такую травку — получше иного лакомства. Хорошо бы сейчас свернуть немного в сторону и поискать лука, да в деревню надо попасть до наступления темноты, и хочется поскорее увидеть мать и сестренок. Как они там без него? По старшей, черноволосой Тазкире, Салих соскучился, пожалуй, меньше, чем по младшей — своей любимице Васиме. У нее были потешные каштановые кудряшки и круглые, как два шарика, глаза. Она не умела спокойно ходить, а всегда бегала со всех ног. В своем мешке Салих нес ей пряничного петушка и цветные карандаши.

«Как-то встретят в деревне?» — думал он, продолжая свой путь. Не по своей охоте пришлось ему бросить учебу. В техникуме позаботились о Салихе — новая зеленая гимнастерка с отложным воротником, широкие черные брюки из хорошего сукна, на ногах новые ботинки. А в дорожном мешке лежит пара чистого белья и поясок с блестящей пряжкой, подаренный Надршином.

Вот знакомая речка, и мост знакомый. Каждый год его устилали поверх бревен мелким ивняком и в этом году тоже устлали. Салих спустился к реке, умылся, почистился, погляделся в воду, как в зеркало, каков он из себя, все ли в порядке. Теперь уж недалеко до деревни, можно дойти и без остановок.

Сзади послышался легкий бег лошади и однообразный шум колес. Салих отошел на обочину дороги, чтобы пропустить тарантас. Вскоре появилась красивая зеленая дуга, из которой высовывалась голова лошади с белым пятном на лбу. Человек, сидевший на козлах, казался знакомым.

— Ташбулат-агай! — окликнул его Салих.

Человек в тарантасе натянул вожжи, придержал коня и, взглянув на прохожего, воскликнул:

— Салих! Ты ли это? Домой возвращаешься? Ну, садись, подвезу.

Салих не заставил себя упрашивать и быстро залез в кузов.

Ташбулат больше походил на грузина, чем на башкира, — у него был горбатый нос и закрученные кверху густые черные усы. На нем было нечто вроде пиджака, перешитого из старой солдатской шинели, штаны красного цвета в черную полоску с толстыми заплатами на коленях. И полотняная рубаха была та же, какую Салих помнит с тех пор, как знает Ташбулата. Медное кольцо на среднем пальце также было знакомо Салиху.

— Откуда у тебя, Ташбулат-агай, такой славный конь? И тарантас барский... Совсем как у купца Шангарая! — удивлялся Салих.

Ташбулат только руками замахал:

— Что ты! Откуда у меня такой конь и тарантас?! Это все Шангарая! Его старшая, замужняя дочка приезжала из Куайры навестить отца. Сегодня отвез ее обратно и, видишь, возвращаюсь домой. Добрый конь у этого купца, будь он проклят. Подумай только: выехал я сегодня после обеда, а к ужину буду дома. Летит, как десять джинов. Я еще придерживаю его — а то, чего доброго, старик накинется на меня, что я лошадь загнал. Вот везет же людям. Деньги сами лезут в его карманы, а скот — в хлев.

Ташбулат помолчал и спросил:

— А ты, значит, домой? Узнал о смерти отца?

— Да. Писали мне еще, что и мать болеет.

— Болеет, бедняжка, болеет. С самой весны не показывается на улице. После того как избили ее баи в отместку за твоего отца, никак не поправится. Совсем зачахла. В последний раз видел я ее на похоронах. Постарела... А ведь ей рано стареть-то. Сверстницы ее еще работают вовсю... А все из-за отца. Он молодец, за нашу власть дрался. У Хакима был как правая рука. Сломали эту руку. А что в деревне делается, сам увидишь, — баи сопротивляются, не хотят отступать перед советской властью, а беднота хочет устроить жизнь по-другому.

— А ты как?

— Да что я! Стараюсь наладить свою жизнь: быось-бьюсь, да так ничего и не получается. Все дело в том, дружок, что не везет мне. А раз человеку не везет, то тут уж ни закон, ни что другое ему не поможет. Я вот на двух баев тружусь — и на Шангарая работаю, и на Шарапа-бая, — но сколько живу, еще ни разу новых штанов не надевал. Судьба!

Они помолчали.

— А не знаешь ли, Ташбулат-агай, как мои сестры? — спросил, наконец, Салих.

— А что им делается? Живут. Хаким помощь им оказал через сельсовет. Как ни говори, раз живой человек, он, брат, копошится. Теперь и ты вернулся — им и легче станет. Ты ведь умеешь водить карандашом по бумаге, а это для наших мест большое дело. Вон кооператив открыли, может тебя туда и поставят. Не пропадешь.

Уже опускались сумерки, когда они въехали в деревню. Дома казались серыми. Редко попадались прохожие; промчалась только ватага ребятишек, играющих в лошадки, да старуха Латифа вышла за ворота и, приставив ладонь к глазам, долго глядела вслед и бормотала: «Кого это везет к себе Ташбулат?» Салих вошел в ворота, сколоченные из жердей. Его встретила тишина. Двор зарос зеленой травой, как в поле, — некому ее было вытоптать, нет скотины.

Пройдя сени, Салих бесшумно открыл двери в горницу и стал на пороге. Никто не заметил его прихода. Темно. В очаге слабо горит кизяк. Над котлом поднимается пар. Кто-то лежит на нарах, укрывшись одеялом, — должно быть, мать. Васима сидит у нее в ногах и смотрит в окно. За печкой возится Тазкира, гремя дровами. Салих тихо кашлянул. Тазкира выглянула из-за печки.

— Ой! — закричала она. — Брат!

Васима прямо с нар бросилась в объятия Салиха, он еле удержался на ногах. Мать открыла глаза и вскрикнула: «Дитя мое!» — протянув к нему свои исхудалые, пожелтевшие руки.

3 На следующий день вечером зашел Хасан. Он был старше Салиха года на три, но они с малых лет росли вместе и считались сверстниками. Им было что вспомнить.

Хасан подошел и протянул Салиху руку. Прежде никто не здоровался за руку. Обычно протягивали друг другу обе руки и слегка прикасались ими.

Внешне Хасан мало изменился. Та же медленная, тяжелая походка, те же крепкие плечи, ладно охваченные черной тужуркой, по швам которой кое-где белели нитки. Разве только лицо его стало темнее от загара и чуть осунулось.

— Как здоровье матери? — спросил Хасан.

— Все лежит.

После такого печального ответа оба помолчали. Наконец, Хасан сказал:

— Пойдем прогуляемся немного. А спать будем на крыше, как прежде, ладно?

Спать на крыше лапаса укрывшись тулупом, когда в лицо веет прохладный ночной ветерок, — огромное удовольствие. В техникуме Салих часто вспоминал, как они вместе с Хасаном забирались на крышу, и теперь ему было приятно, что Хасан напомнил о прошлом, когда был жив отец. Салих еще не встречался с друзьями детства, все больше со взрослыми. Вчера заходил сам Хаким, секретарь аккуянской партийной ячейки, он говорил о том, что надо оживить работу среди комсомольцев, а под конец сказал полушутливо:

— Может, еще не прошло время твоих игр, да только ничего не поделаешь, сынок, придется пока позабыть о них. Дни у нас теперь горячие, сам знаешь...

1 Лапас сарай с плоской крышей, Салих толком не разобрал, что хотел этим сказать Хаким. Конечно, прошло то время, когда он бегал с ребятишками по улицам, изображая лошадку. А время, когда принято встречаться с девушками на вечеринках и ходить на гулянья, еще не пришло. А может, это и не к лицу Салиху, приехавшему из большого города и повидавшему мир.

Друзья молча шли по притихшей улице. Тяжелые облака нависли над деревней, — по- видимому, к ночи будет дождь. Слышно было, как в глубине дворов мерно жуют жвачку коровы. Из одного дома доносились призывные звуки гармони, но друзья не зашли туда.

— Ты даже не знаешь, как я рад твоему приезду! — первый заговорил Хасан. — Ведь я секретарь комсомольской ячейки. И, правду сказать, плохо понимаю, как надо работать. Зимой мы собирали вечорки, а летом нужно что-то другое. Из волостного комитета приходит бумага за бумагой. Требуют от нас дела. Да и совестно сидеть сложа руки: как почитаешь газеты — диву даешься, чего только не делается в нашей стране! А у нас в деревне комсомольцев никак не расшевелишь. Вот я и рассчитываю на твою помощь.

— А разве Хаким-агай не помогает?

Хасан вздохнул.

— Помогает, конечно, словом, советом, только ведь дело-то делать мы должны сами.

— Это верно, — согласился Салих.

Беседу их прервал Айытбай — он вышел из своего дома в накинутой на плечи белой шубе и в ката на босу ногу. Айытбай много лет работал объездчиком у помещика Холодков- ского; после того, как народ сжег барскую усадьбу, а самого помещика прогнал, Айыт- бай вернулся в деревню.

Семья его жила в глиняной избенке, а из скота только и было у них, что коза. Айытбай привел с собой корову, а немного спустя появилась у него и лошадь. Постройки же он не стал возводить. Вбил в землю как попало несколько толстых столбов, так что они торчали в разные стороны, покрыл верх — и получилось что-то вроде навеса, под которым лошадь и корова могли укрыться от дождя. Народ в шутку называл его избенку и кривой хлев «хутором Айытбайского», но он не обижался, смеялся вместе с другими. О том, на что он купил корову и лошадь, рассказывают со слов самого Айытбая, будто он нашел спрятанные помещиком в погребе деньги. Один только кузнец Халькес не особенно верит этому рассказу. «Эх, вы, — говорит он, — разинули рот перед старой тряпкой! Да чего тут удивляться! Кто он такой, Айытбай? Если надо украсть — украдет, ограбить — ограбит, а если понадобится — и человека зарежет. Он из таких, что за день богачом станет, а до ночи и дух испустит».

Айытбай подошел к друзьям и обнял их за плечи.

— Называть вас малаями уже не решусь. Взглянуть на вас — настоящие джигиты! Так вот, приглашаю вас завтра к себе. Будем заготовлять кизяк. Приходите, девушки тоже будут. Самогон есть, мельник приготовил. Мир перевернем мы с вами, ребята!

Юноши переглянулись.

— Не знаю... — неопределенно проговорил Хасан.

Салих удивился: он ожидал, что Хасан решительно откажется.

Но Айытбай не дал им времени на раздумье:

— И слышать ничего не хочу. Завтра к утреннему чаю жду вас к себе. А ты, Салих, своего жеребенка не отпускай в табун. Он будет месить навоз. Если успеем, и тебе заодно кизяк замесим. Народ, правда, говорит, что рано кизяк готовить. А я думаю — не рано. Ведь кизяк не колос, не надо ждать, пока он нальется.

Салих, видя нерешительность Хасана, заколебался.

— Завтра видно будет, — сказал он уклончиво.

— Нечего раздумывать. Завтра с утра ко мне! — решительно объявил Айытбай.

— Я приду, — ответил Хасан.

Салих промолчал.

Несмотря на надвигающийся дождь, друзья не раздумали спать на крыше. Набросали туда еще соломы, покрыли самотканным ковром, вынесли из дома подушки и шубу. Когда они легли, над их головами низко-низко пролетела сова. Друзья молчали. Слышно было, как заревел прогнанный с соседнего двора общественный бык и, роя копытами землю, умчался куда-то на край деревни. Долго еще доносилось его обиженное мычание. Наконец, все стихло. Месяц, выбравшись из облаков, плыл на свободе. Звезды, перемигиваясь, поглядывали с неба па них.

— Что ж, так и пойдем к Айытбаю? — спросил Салих. Он давно собирался задать этот вопрос.

— Отчего же не пойти? — пожал плечами Хасан. — Будут девушки, повеселимся, подурачимся!...

— Ты слышал, — прервал его Салих, — говорят, будто купец Шангарай сватается к дочери Айытбая Миньямал?

Хасан ответил не сразу, а когда заговорил, голос его показался Салиху хриплым.

— Шангарай-то посватается, этому я не удивляюсь, а вот то, что Айытбай готов исполнить его желание, это более странно.

— Что это за отец, который способен отдать старику родную дочь? Недаром, видно, говорят, что человек он черствый, без сердца.

Хасан проговорил, словно думая о своем:

— Она сказала: «Я все равно не пойду за Шангарая. Или убегу, или брошусь в воду!» — Правда, сказала?

— Правда.

— Она тебе самому это сказала?

— Да, мне самому.

Друзья замолчали.

Среди книг, прочитанных Салихом за последний год, были книги, в которых рассказывались подобные истории. А одну точно такую же драму он видел на сцене городского театра; он даже прятал тогда от соседей выступившие на глазах слезы. Сейчас ему казалось, что Миньямал похожа на ту девушку в театре — такая же умная и красивая. Еще когда он увидел ее после приезда, он обратил внимание на ее глаза: они смотрели задумчиво и печально, а лицо ее по сравнению с прошлым годом заметно осунулось и побледнело. Салих невольно сопоставил это с тем, что и Хасан сильно осунулся, и сейчас, когда зашла речь о Минь- ямал, он почему-то замолчал, а до этого говорил о девушке голосом, который, казалось, исходил из самой глубины сердца. Салих поду* мал: «Да не любит ли он ее? Как, например, я люблю Корбанбикә...» Тут Салих вспомнил оставшуюся в Уфе девушку и невольно покраснел. Ведь мысль о любви к ней прежде никогда не приходила ему в голову. Да и не ошибается ли он? Ведь он ни разу и слова ей не сказал, которое принято считать любовным. Скорее, наоборот, дразнил ее перед ребятами. Все это так, конечно. Но почему-то сейчас ему никого так не хочется видеть из городских друзей, как ее.

Эх! Что пользы думать о ней! Ведь все равно он ее не увидит больше. Хотел написать ей письмо, да не решился. Если уж писать, так всем писать, а не ей одной. Через два года они окончат техникум, разъедутся кто куда. Разве только один Искандер сдержит свое обещание и приедет сюда, чтобы, как он сам выразился, «сеять научные знания».

Так думал Салих, лежа рядом с Хасаном на крыше родного сарая. Очень хотелось ему спросить приятеля, любит ли он Миньямал, да постеснялся. Ведь если бы его самого спросили, любит ли он Корбанбикә, он не признался бы ни за что в жизни. Кто знает, может быть Хасан, который был старше его, сказал бы правду.

«А не из-за Миньямал ли согласился Хасан пойти завтра к Айытбаю?» — подумал вдруг Салих. Утром оба приятеля были на дворе Айыт- бая, где уже собралось немало народу, преимущественно молодежи. Салих привел своего жеребенка на поводу, а Хасан прискакал верхом на лошади, впряженной в телегу, — место плетенки на телеге занимала бочка.

Навозная масса, из которой делают кизяк, еще не была готова, но девушки уже пришли с формовочными досками и в платьях, какие похуже. Они шумной толпой стояли в стороне.

Разрыли гору навоза и разбросали его по кругу. Перегоревший навоз бил в ноздри аммиачным запахом, обжигал босые ноги, но работа шла живо. Ездовые на телегах с гиком погнали лошадей за водой к реке. Звонкий грохот пустых бочек оглашал воздух. В навоз опрокинули несколько бочек с водой и пустили лошадей и жеребят его утаптывать.

Салих, высоко засучив штаны, зашел на середину и громким свистом стал погонять лошадей. Он с трудом вытаскивал ноги из вязкой массы, лошади теснили его, наступали на ноги, и Салих еле удерживался, чтобы не вскрикнуть: не дай бог услышат — сразу поднимут на смех.

Известно, что на такой работе только и ждут случая, чтобы подшутить над ближним. На грех, Салих вырядился как на праздник: надел белоснежную рубаху с отложным воротником, черные брюки. Навозные комья и брызги попадали ему в лицо и на одежду, но он делал вид, что не замечает их. Стоило ему с досадой взглянуть на испачканный костюм, как окружающие тотчас перехватывали его взгляд, — и вот посыпалось:

— Каково, Салих? Навоз топтать — не книгу читать!

— Старайся! Хлеб вкуснее покажется!

— Так его! Пусть не отвыкает от крестьянской работы!

Хорошо, что наступил перерыв. Салиха мутило, нехотя прихлебывал он полдневный чай. Кружилась голова. Чего он боялся — это свалиться, выйти из строя. Сраму тогда не оберешься. Кто поверит, что он в самом деле заболел, а кто и не поверит. Но в обоих случаях скажут! «Какой из него хозяин!» После чая Хасан предложил Салиху:

— Ты, Салих, вози воду, а я стану на твое место.

Салих покраснел от обиды и отказался, но Хасан настоял на своем.

Воду возить было одно удовольствие! Стоишь себе на телеге, с гиком, криком перегоняешь других возчиков — бочки гудят, ведра гремят! А там залезешь в воду по колено, наполнишь бочки, побрызгаешься с ребятами — и во весь дух обратно!

Хасан лучше Салиха управлялся с делом; даже непокорные жеребята слушались его, не было случая, чтобы хвостом задели, не то чтобы на ногу наступили. Он успевал даже переброситься шуткой с товарищами.

Когда навозная масса была готова, девушки, подоткнув подолы, разложили на зеленой траве формовочные доски и принялись за дело.

Салих заметил среди девушек Тазкиру и даже маленькую Васиму. — Как мать? — спросил он.

— Лежит все, — ответили они.

К закату солнца работа была закончена. Хозяин, довольный результатами, хлопотал по дому, готовя угощение. Парни и девушки гурьбой отправились к реке купаться. Ребята выбрали место поглубже, ныряли и барахтались, оглашая воздух смехом и криками. Девушки же спустились пониже, к узкой части реки, — там сначала выскребли травой до желтизны формовочные доски, а потом и сами искупались. Усталости как не бывало. Выкупавшись, все отправились по домам — переодеться для вечернего пиршества.

— Живее возвращайтесь, не задерживайтесь! — крикнул им вдогонку Айытбай.

Вернувшись домой, Салих подошел к матери. Она лежала в прежнем положении. В последние дни она не стонала и не жаловалась на боль, но подбородок ее заострился, как-то вытянувшись вверх, и вся она стала тоньше и меньше.

— Вернулся, сынок?

— Вернулся, мама. Сейчас пойдем ужинать.

— Идите, родные, идите!

Салих переоделся. Подпоясался ремнем с блестящей пряжкой, подарком Надршина, — он в деревне еще ни разу его не надевал, — в карман сунул чистый носовой платок.

Гостей рассадили двумя группами — мужчин в доме, а женщин в сенях. Айытбай осторожно, чтобы не расплескать, внес полны0! кумган самогона и обратился к Ташбулату:

— Ташбулат, будь же ты виночерпием.

Ташбулат охотно взялся за это дело, а Айытбай, глядя на Хасана и Салиха, словно оправдываясь перед ними, заметил:

— Я и Хакима приглашал, да он почему- то не пришел.

— Так он тебе и явится! — пробурчал Салих себе под нос.

Ташбулат между тем наливал самогон. Налитая чаша самогона пошла по кругу, каждый отпивал глоток и передавал чашу соседу. Когда круговая дошла до Хасана и Салиха, они отказались пить. Ташбулат с укоризной взглянул на них. Он был уже немного навеселе, так как, приступая к своим обязанностям, рассудил, что прежде, чем потчевать других, надо самому узнать, с чем имеешь дело, и хлебнул изрядную порцию самогону. Результат дал себя тут же знать, и Ташбулат, ни разу не сбившись с тона, спел старинную песню:

Деньги дай, и ты получишь

Пестроногих коней лучших.

Хозяин п гости накинулись на Хасана с Салихом:

— Вы что, дети муллы, что ли? Почему не пьете?

— Грех отказываться от угощения!

— Выпить полезно для здоровья.

— А мельник, он знает, злодей, как самогон гнать!

Веселый шум стоял за столом; даже на женской половине, где до сих пор царила тишина, раздавались смех и пение. Под влиянием общего веселья и уговоров оба друга опрокинули по чашке самогона. Салиха даже подмывало спеть песенку, которую он выучил в городе, но не нашлось никого, кто бы сказал ему: «Спой-ка!» Хасан поднялся с места, сказал Салиху, что пойдет проветриться, и тихонько вышел.

Среди сидящих за столом Салих был самый младший, но к нему обращались как к взрослому, бывалому человеку.

Ташбулат поднес ему свою чашку самогона. Салих отказался.

— Ты хоть пригуби в честь моей души! — умолял Ташбулат.

Остальные тоже начали упрашивать. Тогда Салих взял в руки чашку и запел песню, слышанную им в техникуме. За столом наступила тишина. Здесь ни разу не слыхали такой песни, и пел-то он ее как-то особенно, «по-го- родскому». На женской половине открыли двери, чтобы лучше расслышать, и какая-то женщина стала на пороге. Салих не смутился, наоборот, воодушевился и продолжал петь громче и увереннее. Он услышал, как женщина сказала:

— Бедняжка!

«Почему бедняжка?» — мелькнуло в голове Салиха. Потому ли, что у него недавно умер отец и тяжело больна мать? Или потому, что он сидит не со сверстниками, с которыми ему было бы веселее, а со взрослыми? А может быть, просто потому, что его друг Хасан не захотел сидеть с ним рядом и куда-то ушел?

Салих встал из-за стола и начал пробираться к выходу. Голова у него, немного кру- 34жилась. В сенях его остановила красавица Зульхиза.

— Родной мой, выпей кружку из рук ен- гэ — сказала она таким ласковым голосом, что Салих, не говоря ни слова, залпом выпил всю кружку.

Во дворе было ветрено. Начинало светать. Черновато-серые ивы в глубоком молчании окружали дом. Салих задумался.

Зачем он вернулся в деревню? Для того, чтобы слушать эти пьяные крики? Ему тошно от них.

Салих сел на катильку — восьмигранный белый камень, служащий для молотьбы хлеба. Он полной грудью вдохнул в себя свежий утренний воздух. На душе стало спокойнее. Вдруг из-за сарая до него донеслись приглушенные голоса.

Девичий голос говорил с укором:

— Тебе хорошо! Ты парень. Никто тебя не неволит.

Мужской голос отвечал:

— А тебя?

— Зачем ты спрашиваешь? Сам хорошо знаешь. Меня отдают старику, которого я ненавижу.

— А ты не иди.

— Меня и слушать-то не станут. Посмей я пойти против отца — он убьет меня.

— Тогда беги!

— Куда? Разве я знаю дорогу? Меня волк в поле разорвет.

— Пожалуйся Хакиму-агаю.

Девушка печально и тихо рассмеялась.

1 Енгэ — уважительно — тетя.

— Волк послушается Хакима-агая и пощадит меня.

Двери дома с шумом распахнулись, и показавшийся на пороге Айытбай пьяным голосом закричал:

— Эй! Хасан! Салих! Куда вы запропастились?

— Идем! — быстро откликнулся Салих, и Айытбай, хлопнув дверью, вернулся в дом.

Шепот за сараем прекратился.

Салих поднялся с камня, бросил взгляд в сторону сарая и направился к дому. Не успел он дойти до дверей, как услышал сзади легкие шаги; кто-то дернул его за кепку и, свернув ее набок, пробежал мимо. Это была дочь Айытбая Миньямал. Салих вспомнил Корбанбикә — ведь однажды она точно так же подшутила над ним!

Вслед за Салихом в дом вернулся Хасан. Встав посередине избы, он громко обратился к музыканту:

— А ну, друг, сыграй-ка что-нибудь повеселее!

Музыкант продул головку курая и заиграл веселую мелодию.

Хасан вначале топтался на месте, как раненая птица, неуверенно поднимающая крылья, силясь взлететь, и вдруг, лихо топнув ногой, ринулся в бурную пляску. С каждой долей секунды танец Хасана становился все быстрее, а сам он — все неистовее. Он выкрикивал в такт пляске: «Ну как? Вот так! Еще раз! Вот пляшу! Э-эх пляшу! И-их пляшу!» — щелкал пальцами и вскидывал голову, как резвый конь.

Гости повскакали с мест. — Еще жару! — кричали они.

— Можно жару! — отвечал Хасан, крутясь в бешеной пляске.

5 Только успели Хасан с Салихом войти в сельсовет, куда вызвал их Хаким, как разразилась гроза. Молния слепящим огнем осветила дома, берега реки, поля и далекий лес. Загрохотал гром — будто промчалась телега с гигантской пустой бочкой.

Хаким сидел за столом, изукрашенным вырезанными ножиком инициалами досужих посетителей. Он кивнул вошедшим головой, чтобы они подождали, и снова углубился в бумаги. Хасан и Салих сели на табуретки, которые зашатались на своих слабых ножках, издавая при этом плачущие звуки.

На улице лил дождь. Ветер бросал дождевые струи в окна то с одной, то с другой стороны. Через незамазанные щели окошек мелкие брызги дождя попадали в комнату. В окно было видно, как ребятишки, засучив штаны, бегали посередине улицы, где уже несся поток. Промокнув в мгновение до нитки, они прятались где-нибудь под навесом и стояли там, гордые своим геройством, стуча зубами от холода.

Хаким, перебирая бумаги, как бы невзначай спросил:

— Ну, как? Силен самогон у Айытбая?

Салих промолчал. Хасан, мрачно усмехнувшись, опустил голову. Наступило молчание, слышны были только однообразные звуки дождевых капель, падающих с потолка на самую середину пола.

— А мясо краденого барана? — снова сказал Хаким. — Очень оно показалось вам вкусным? Хотя пьяный человек разве разбирает, что он ест?

Хасан поднял голову и буркнул сквозь зубы:

— Мы не были пьяными.

— Вон как! Вы, оказывается, стойкие!

Хаким поднялся из-за стола, прошелся по комнате и остановился у окна.

— Я надеялся, — начал он, — что Салих, вернувшись в деревню, поможет Хасану. Только не в таком деле. Думал, наладят они работу среди молодежи, используя опыт городских комсомольцев. А что получилось?

— Нас позвали на помогу. От помоги не принято отказываться, — заметил Хасан.

— Помога помоге рознь, — возразил Хаким. — Эх, ребята, ребята! Вот, скажем, комсомольцы засеяли ленинскую десятину. Здесь помога кстати — можно собрать ребят на прополку сорняков, на уборку урожая. Помога — великое дело! Сам Ленин в помоге участвовал, на собственных плечах бревна носил. Есть и другая помога! Может, завтра вас купец Шангарай позовет, послезавтра кулак Шарап поманит — вы и пойдете? Ну, Хасан, что ты на это скажешь?

Хасан молчал, глядя на улицу. Взгляд его упал на дом Шангарая, — окрашенная в зеленую краску крыша блестела, вымытая дождем. Хасан мрачно усмехнулся и снова опустил голову.

— Ну, а ты, Салих, зачем туда пошел?

Хасан, не поднимая головы, проговорил:

— Салих пошел вместе со мной.

— Понятно! -живо откликнулся Хаким. — Кто помоложе, следует за тем, кто постарше. Добрый путь указал комсомольский секретарь!

Эти слова больше всего задели Хасана.

Покраснев, он сказал:

— Да ведь Айытбай не лишенец.

— Он не лишенец, но вор и конокрад. И потому он правая рука лишенцев, кулаков. Айытбаю тюрьмы не избежать. Он чужой нам. А ты должен следить за собою, чтобы не ходить одной ногой здесь, другой там. Таким манером и не заметишь, как зайдешь в чужую сторону. Весь мир разделился на два лагеря, и ты должен твердо знать, в каком находишься и с кем идешь в одном строю. Салих еще этого не понимает, а тебе давно пора знать. А Салих — что он? Он слушается! Кликнет его завтра старик Шарап, скажет: «Давай-ка сунем головешку в подвал кооператива!» — так он, может, послушается — школьник же, его учили послушанию. А покойный отец его не таким был. Нет, не таким был старый Яг- фаров.

Хасан не выдержал. Он вскочил с места, подошел к Хакиму, в упор взглянул на него, но сказать ничего не смог.

— Говори, говори! — сказал ему Хаким. — Стоя легче говорить.

Хасан без единого звука выскочил на улицу. Салих остался сидеть. Ему было обидно за Хасана. Бедняга, он ведь не мог признаться, что у него на душе и почему он пошел к Айытбаю!

— Мы с твоим отцом были большими друзьями, — сказал Хаким Салиху, проводив взглядом убегавшего Хасана, и голос его стал мягче. — Бывало за полночь просиживали, все разговаривали. Много планов строили на будущее. А вот, кстати, твой старший брат Фарук не в отца пошел. Непонятно, что он за человек. Все стороной ходит. Куда его тянет? Пока, видно, к одному — закусить получше. В нашей деревне когда бывает, еще скромно себя ведет, а в других местах прямо во двор к баям заезжает, принимает от них угощение, песенкам их подпевает. С прежней своей женой ни с того, ни с сего разошелся и взял дочь Тухфата-муллы. А этот Тухфат исподтишка народ против большевиков подговаривает.

Приехал как-то Фарук сюда, документ привез величиной с полотенце. Потребовал созвать собрание, с докладом выступил. Слова говорил сладкие, а корень языка ядовит. «Башкирский кулак, говорит, совсем не то, что русский кулак, а муллу, говорит, нельзя равнять с попом». Вон куда загнул. Вспомнил я тут, как еще па фронте мусульманские офицеры тоже вроде него хотели нас сбить с толку, а сами были заодно с русскими офицерами. Мы же, солдатские депутаты, общий язык нашли, хотя среди нас были и русские, и башкиры, и татары. Не нравится мне твой агай.

Помолчав, Хаким спросил:

— А ты, Салих, каков?

— Я — комсомолец.

Эти слова Салих произнес твердо, от всего сердца. — Почему же ты, комсомолец, пошел к Айытбаю?

Салих доверительно прикоснулся к руке Хакима.

— Хаким-агай! Сказать одну тайну?

— Тайну? — усмехнулся Хаким. — Ну, говори.

— Я сам еще толком не понимаю, в чем тут дело. Но я точно знаю, что Хасан терпеть не может Айытбая. И, кажется мне, случилось так потому, что он любит его дочь Миньямал.

— Да и твой брат любит, наверное, не Тух- фата-муллу, а его дочь Нафисэ?

— Хоть Фарук и мой брат, но я его мало знаю. А за Хасана ручаюсь. Он хороший комсомолец.

Хаким подошел к Салиху, опустил на его плечи свои большие, тяжелые руки, и Салих, иззябший от дождя, почувствовал себя совсем маленьким.

— Как мать?

— Все так же.

— Надо к доктору свезти.

— Нет лошади.

— Найдем.

— Уж не знаю, Хаким-агай, что и делать: мать сохнет прямо на глазах.

Глаза Салиха наполнились слезами, и он с благодарностью взглянул на Хакима.

— Вылечим, сделаем все, что в наших силах. Скажи, ты познакомился с учителем? — перевел разговор на другое Хаким.

— Не успел еще, — ответил Салих.

— Человек он неплохой, — задумчиво проговорил Хаким, — и голова у него хорошая.

Только кажется мне, что сердце у него еще маленькое.

Салих хотел спросить, что Хаким думает про его сердце, но не решился.

Когда он вышел на улицу, дождь еще продолжал лить. Дождевые струи были похожи на натянутые струны.

Чтобы укрыться от дождя, Салих забежал в кузницу. Там старик Халькес возился с железными полосами, скрепляя их раскаленным докрасна болтом.

Лицо его, изрытое глубокими морщинами и обросшее редкой бородой, было спокойно. Он, казалось, не слышал раскатов грома, и его не тревожил ливень; глаза его словно говорили: «Мне что? Мой конь не стоит на улице!» Сквозь прорехи длинной рваной рубахи выглядывало тело, такое же морщинистое, как его лицо. Каждый раз, когда он раздувал мехи, на него сыпались искры, но он не обращал на это внимания, будто не чувствовал их.

— Как поживаете, Халькес-бабай? — спросил Салих, перешагнув порог кузницы.

— А где твое «салям-алейкум»? Корова съела? А? Или тот, кто не ходит на «намаз», не умеет и приветствовать, как подобает? Я, сынок, здоров, здоров. Зачем пожаловал?

— Просто так, Халькес-бабай!

— Ну, в таком случае поработай.

И Халькес, не вставая с места, вытащил из груды железного лома старое, дырявое ведро и протянул его Салиху.

— На! Держи с обоих краев. И как можно крепче.

1 Намаз — молитва.

Салих взял ведро и стал держать его, как велел старик.

Кузнец между тем вытащил из раскаленных углей горевший красным цветом болт и принялся скреплять железные полосы. Ловко орудуя клещами, он не переставал говорить и ни разу не взглянул на Салиха.

— А дождь все идет, — покачал головой Халькес. — Как бы не размыло плотину.

— Может случиться.

— То-то же! А на прошлой неделе во время дождя, когда я работал в кузне, прислал за мной муэдзин. «Хали-мулла, говорит, побойся бога: гроза, а ты кузню открыл». — «А что может случиться?» — спрашиваю. А он мне: «Громом ее поразит». — «Значит, и меня поразит, — отвечаю. — Если поразит, то моя единственная коза поступит в пользу муллы, как фидия *. А на могильную милостыню я курицу как раз ращу, ее тебе и дадут».

— И что муэдзин? — спросил, рассмеявшись, Салих.

— А что ему остается делать? Ругается — да все учеными словами. «Ты, говорит, такой- сякой — и скряга, и озорник, и мерзавец. На намаз не ходишь, грешишь».

— Видно, Халимулла-бабай, не в дружбе вы с муллой и муэдзином?

— А кто когда видел, чтобы кузнец с муллой дружил? Тот мулле друг, у кого полно вокруг! А у меня, кроме единственной козы да бесхвостой курицы, ничего и нету. Да и вы — как вас там зовут, «молодой союз», кажет1 Фидия — пожертвование, даваемое родственниками покойного из его имущества.

ся? — вроде меня. Слышал я, если не врут мои уши, не очень-то вы муллу жалуете. А?

— Вроде того!

— Держитесь, ребята, раз так. Я-то, видишь, привык к огню, мне адское пламя не страшно, а ваше тело молоденькое — долго ли тут, растаете, как воск.

— Мы, Халимулла-бабай, в бога не ееруем.

— Ох, ох, ох! Как ты сказал? Не много ли взял на себя? Вы что, думаете, если вы в бога не веруете, то вас и в ад не пустят? Если так, то и меня возьмите в ваш союз. Тогда коза не достанется мулле, сами управимся с ней в вашей компании! Фу! Дождь как припустил, а мы с тобою богохульствуем. Как бы в самом деле молния меня не ухлопала. Бедная бабушка Сахип одна останется!

Салих выглянул во двор. Дождь продолжал лить как из ведра, но край неба далеко за деревней слегка побелел. Салих вдруг заметил, что держит в руках пустое ведро.

— Халькес-бабай! — воскликнул он.

— Что, сынок? — спросил старик, подняв голову.

— Зачем я держу это ведро?

— Уж не знаю, зачем ты его держишь.

— Так ведь вы же сказали!

Старик Халькес от души расхохотался. Салих удивленно глядел на него, не выпуская ведра из рук.

— Эх, дружок, разве все надо делать, что тебе скажут? Мало ли что я скажу! Вот скажу: «Иди-ка, сынок, ложись вон в ту лужу», — и ты пойдешь и ляжешь? Я хотел испытать тебя: «Есть ли, думаю, у этого парня своя голова? Что он знает, кроме того, чему его в школе научили?» Это уж так водится, сынок. Один скажет: «Созови гостей», другой скажет: «Женись», третий еще что-нибудь присоветует, а ты, значит, побежишь лоб расшибать? Ай, нет, нельзя так! С тех пор как сбросили царя Николая, многие ко мне приходили. И Шангарай-купец хаживал, и мулла к себе призывал, и муэдзин приставал. А к советам кто чай, кто сахар присовокупляет.

— И как же вы? Верили им?

— Спрашиваешь, верил ли? Ты человек грамотный, сам должен понимать. Сколько тут у нас людей с разговорами выступало — не счесть! И тот сеет речи, и этот словами брызгает. А только кто жиром пропитан, по-одному рассуждает, а кто пропитан потом — совсем по-другому. Спросил я однажды Хакима: «Кому верить?» Вытащил он из кармана газету и показал на портрет человека — был у него широкий лоб, а рука протянута вперед. «Вот кому — Ленину!» — твердо сказал Хаким. Он тогда только вернулся с фронта и вскоре снова уехал воевать. А я с тех пор зорко следил за словами и делами этого человека и своим темным умом вникал в его слова. Человек тот сказал: «Берите сами, что вам принадлежит, вы хозяева всего». И люди послушались его. И все, что бы он ни сказал, все подтверждается в жизни. Три года назад он умер. Как услышал я о его смерти, пришел к Хакиму, говорю в отчаянии: «Умер ведь! Что же будет дальше?» Хаким отвечает: «Не отчаивайся, Халимулла-агай, остался его близкий друг, он продолжит его дело». И назвал имя друга Ленина: Сталин его зовут.

Салих слушал старого кузнеца, не выпуская ведро из рук. Он уважал учителей в школе, ученых людей, старый кузнец был для него тоже учителем.

Салих ловил каждое его слово.

— Ты, кажется, видел в городе моего Бикбулата? — спросил Халькес и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Ворона, лаская своего птенца, говорит: «Мой беленький», а еж своему детенышу: «Мой мягонький». И я доволен своим сыном, но не потому, что он — кровь моя, а за его дела. В прежние времена, когда солдат приезжал на побывку домой, он только и знал, что «ать-два», иному его не обучали. А мой Бикбулат, когда приехал, совсем не похож был на того солдата. Грамотой овладел, толково объясняет, куда и как жизнь должна пойти. «Скоро, говорит, выйдет срок службе, вернусь, говорит, совсем домой, строить новую жизнь». Вот он какой! Не похож мой Бикбулат на человека, который, вроде тебя, чужим умом силен.

— Разве я похож на такого человека? — спросил Салих.

— Я вижу, ты все держишь в руках этот старый хлам.

Салих бросил в угол ведро и покраснел.

— Ну, не забывай старика, — сказал на прощание кузнец, — в свободное время заглядывай. Выберешь часок, черкнешь от меня письмецо Бикбулату.

Салих вышел на улицу. Дождь перестал, небо освобождалось от черных туч, выглянуло солнце. Мельчайшие капельки дождя висели на стеблях трав и листьях деревьев, сверкая в лучах солнца, как маленькие бриллианты. Жаворонки, вылетев из-под навесов домов, радостно носились в воздухе. По канавкам и тропинкам стекали ручейки.

6 — Тебе приходилось выступать с докладом? — спросил Хасан у Салиха.

Они возвращались с сенокоса, подняв косы на плечи. Собака, уставшая за день гоняться за сусликами и хомяками, мирно плелась за ними. Солнце медленно шло к закату.

— По правде говоря — нет, — ответил Салих.

— Но слушать, наверное, не раз приходилось?

— Еще бы! В городе собрания, можно сказать, каждый день. У нас был парень, Колмит по имени, — его иначе как докладчиком и не называли. Не было случая, чтобы он не просил слова, — так и объяснял: «Я, говорит, рожден быть оратором». Бывало, все в общежитии ложатся спать, а он встанет на кровати в одной рубахе и начнет: «Товарищи!» Длинную речь произнесет на сон грядущий. Наш школьный поэт Надршин даже стихи о нем сочинил:

Вопроса никто никогда не решит, Если собранье пропустит Колмит. В речи он все недостатки отметит, Мысль разъяснит, разовьет, обобщит И правильный путь к устраненью наметит... Мастер на речи «докладчик» Колмит!

Хасану было интересно слушать Салиха, но он боялся отвлечься и прервал его;

— Погоди! Я говорю к тому, что из вол кома пришла бумага. Ты получше ознакомься с ней, прочти книгу «Что должен знать каждый работающий в деревне» — она у нас есть — и тогда выступишь с докладом. Мы устроим все честь-честью, как в волкоме. Достанем высокий ящик, покроем его красной материей, чтоб встать за ним и говорить. У Яруллы я видел большую пузатую бутылку — нальем в нее воды, а ты сделаешь глоток-другой, если охрипнешь, а то и просто так отпей, как полагается оратору.

— О чем же доклад? — спросил Салих, сразу взволновавшись.

— Видишь ли, в инструкции сказано, что надо расширять ряды комсомола, привлечь к работе девушек, об этом и будешь говорить. Советуют разыграть спектакль, как в настоящем театре, — ты и сделаешь такое предложение, многим, я думаю, понравится. И пьеса есть, я у учителя видел. Только вот беда — не хватает четырех страниц в начале, и конца тоже нет. О конце я не беспокоюсь — как-нибудь придумаем. Лишь бы знать начало, а конец, правду тебе сказать, у меня уже в голове сидит.

— Пьесу, которую ты читал у учителя, я знаю! Я ее в театре видел. Я помню ее начало и смогу написать.

— Вот хорошо!

— А девушек обязательно привлечем. В первую очередь Миньямал.

Услышав имя Миньямал, Хасан густо покраснел и пробормотал:

— Конечно, конечно, мы ее позовем на собрание... Так разговаривая, они вошли в село. Уже смеркалось. Муэдзин поднялся на минарет, призывая правоверных на молитву.

Придя домой, Салих положил на нары картуз, доверху наполненный крупной земляникой.

— Ай! — восхищенно вскрикнула Васима, отправив в рот самую большую ягоду. — М-м! Как вкусно! Агай, возьми меня завтра с собой, целый день не подниму головы, буду собирать ягоды.

— Хорошо, возьму, — ответил, любуясь ею, Салих.

— О чем ты там говоришь? — слабым голосом спросила мать, приподнимая голову.

— Я говорю, что агай принес земляники. Вот, — и Васима снова раздавила в зубах сочную ягоду. — М-м! Она тает во рту, как сладкое-сладкое!

— Сладкое — это сладкое. А что такое сладкое-сладкое? — спросила Тазкира, которая в этот момент внесла самовар.

Васима, видя, что никто не препятствует ей лакомиться, запихнула в рот сразу целую горсть ягод.

— Сладкое — это сладкое, а сладкое-сладкое — это еще слаще.

Все рассмеялись, даже пожелтевшее лицо матери просветлело. Запивая ягоды чаем, дети со вздохом вспоминали, как бывало приезжал с базара покойный отец и привозил пряники.

После чая Салих отправился к Хасану и, забрав у него материалы, сел готовиться к докладу.

Собрание устроили в помещении сельсовета. Хасан в самом деле притащил несколько 50ящиков, соорудил настоящую трибуну и покрыл ее красной материей. Достал откуда-то скамейки и поставил их в ряд. Осмотрев комнату, он остался доволен: все на месте, как полагается на настоящих собраниях, только бы докладчик не подвел.

Первыми пришли ребята-комсомольцы, затем девушки: они явились стайкой, потолкались в сенях и только переступили порог, как кинулись обратно в сени. Их напугал покрытый кумачом стол.

Долго уговаривал их Хасан — они и входить не хотели и уходить не собирались. Спрятав головы под шали, они, хихикая, подталкивали друг дружку. Хасан решил было затащить их за руки, да побоялся вконец испортить дело. Наконец, одна из девушек, Марфу- га, считавшаяся самой бойкой, спросила:

— А игры будут?

— А как же! Мы и керосин из кооператива принесли.

К тысячам уловок пришлось прибегнуть, чтобы побороть их робость и ввести в помещение, но, оказавшись там, девушки тотчас же спрятались за печку.

Когда Хасан занял председательское место, за окном шумно заиграла гармонь и раздалась громкая песня. Сын кулака Шарапа и еще несколько таких же кулацких сынков решили сорвать собрание. В доме наступила тишина.

— Товарищи! — громко сказал Хасан. — Сыновья лишенцев хотят помешать нам. Кого они вздумали испугать? Комсомольцев? Напрасная затея, ничего у них не получится. Они боятся нас так же, как их отцы боятся наших отцов. Спокойно, товарищи! Сейчас наш комсомолец Салих Ягфаров сделает доклад. А вы сидите спокойно и слушайте. Смотрите, не разговаривайте! Веселиться будем после. Ну, Салих, начинай, предоставляю тебе слово!

Салих начал с обращения:

— Товарищи комсомольцы! И вы, товарищи юноши и девушки, еще не вошедшие в союз!

Коротко рассказав о бесправной жизни молодежи в странах капитала, он остановился на том, какие права дала Октябрьская революция молодежи в нашей стране. Слушателям казалось вначале, что он излагает статью из газеты, которую предварительно выучил наизусть. В самом деле так оно и было. Салих, неуверенный в себе, боялся отойти от прочитанной статьи, но, видя, как внимательно и доверчиво на него смотрят, почувствовал себя свободнее и стал говорить своими словами. Он сказал, что пора по-настоящему взяться за ленинские десятины, так, чтобы ни один колосок не остался в поле и чтобы народ увидел, как умеют работать комсомольцы. У Салиха возникла мысль, которой он тут же поделился: пора расширить культурные мероприятия сельсовета, а чтобы покрыть расходы, попросить выделить комсомольцам сенокосный луг.

Закончил свою речь Салих следующими словами:

— Вот сейчас кулацкие сынки гуляют по улицам и поют песни под гармонь. Среди них находятся ребята и из бедняцких семей. А почему? Гармошка веселит сердце, к себе зовет. Вот гармошкой и заманивает к себе кулачье наших ребят. Какой же вывод? Гармонь должна быть в руках комсомольцев. Вот, смотрите, что в нашей газете написано: «Гармонь — агитатор, гармонист — организатор». Если вы спросите, что такое «организатор», отвечу: тот, кто собирает ребят в одном месте, кто объединяет их.

Последние слова доклада Салих предварительно написал дома, а сейчас громко и отчетливо прочитал:

- «Да здравствует советская власть, давшая права рабоче-крестьянской молодежи! Объединяйтесь все под знаменем коммунизма!» Хасан ударил в ладони и крикнул:

— Давай, ребята, бейте в ладоши!

Все охотно зааплодировали.

— А сейчас, — обратился Хасан к аудитории, — надо задавать вопросы. Что значит «вопрос»? Это значит: если кто-нибудь чего- либо не понял или сам докладчик что упустил, то не надо стесняться, а спросить — и докладчик ответит. Кто бывал на собраниях, тот знает это, но тут находятся ребята и девушки, которые на собрании сегодня впервые. Я приведу пример. Есть у нас, как вам известно, кооперация, и вопрос может быть такой: что делает комсомол для кооперации? Понятно? А теперь задавайте вопросы.

Собрание молчало.

— Ну, у кого есть вопрос? Почему молчите? Должны же быть у вас вопросы. Задавайте, товарищи, не стесняйтесь!

Но ребята и девушки молча переглядывались и перешептывались — никто не решался выступить. Хасану показалось, что Фазулла открыл рот и потянулся вперед.

— Фазулла, ты хочешь задать вопрос?

Все лица повернулись к Фазулле. Тот смутился, но все же спросил:

— А правда, что когда у нас день, в Америке ночь?

Фазулла с опаской глянул на аудиторию, не поднимут ли его на смех. Но никто и не думал смеяться, всем хотелось услышать ответ, и когда Салих ответил, что правда и что он будет просить учителя прочесть лекцию по географии, все оживились.

Вопросы стали задавать смелее.

— Кто только теперь вступает в союз, тот получит билет? — спросил кто-то.

— Получит!

— А девушки?

— И девушки!

Гиният несмело поднял руку и робко начал:

— Мулла-абзы сказал моему отцу, что если кто из комсомольцев умрет, его не похоронят на кладбище.

— Глупости! — ответил Салих. — Только комсомольцы не собираются пока умирать. Так и передай отцу, а отец пусть передаст мулле.

— Я хотел еще спросить, — снова поднял руку Гиният, — но, боюсь, станете смеяться.

— Говори, смеяться не будем, — успокоил его Хасан.

— Мулла-абзы сказал отцу, будто комсомолец... Нет, не скажу, засмеете меня...

— Да говори же! — нетерпеливо прервал его кто-то.

— Мулла сказал отцу, что если комсомолец вздумает жениться, его не повенчают.

Несмотря на предупреждающий знак Хасана, все рассмеялись, он сам еле удержался от улыбки.

— Гиният жениться хочет! — воскликнул кто-то, и все снова расхохотались.

Не смеялся один Салих: он не знал, как ответить на этот вопрос. Ему еще не приходилось слышать, чтобы комсомолец женился. Он бросил растерянный взгляд в сторону Хасана, но и тот не знал, как быть, и предложил:

— Давайте, ребята, напишем в волком, там все знают — и ответят нам.

Вопрос, который вызвал сначала общий смех, задел, однако, многих — и довольно глубоко. Те, кто только что перед этим смеялись, задумались. Собрание, начавшееся с подъемом, стало увядать. Больше вопросов не задавали. Тогда Хасан вынул из кармана вдвое сложенную, с потрепанными углами тощую книжонку и стал читать.

Это была пьеса, которую Хасан с Салихом предполагали поставить. В пьесе рассказывалось о том, как бедный сапожник в подметках сапог, полученных для починки, нашел деньги, как они с женой сначала обрадовались находке, а потом повздорили из-за того; что делать с деньгами, что на них купить. На этом месте пьеса обрывалась, последней страницы недоставало, и молодежь, с интересом слушавшая чтение, была раздосадована.

— Что делать? — спросил Хасан, и глаза его разгорелись: ведь он уже придумал конец.

— Волком запросить, — отозвался кто- то, — там, конечно, знают.

— Нет, не будем запрашивать волком, — возразил Хасан, — сами найдем конец. Давайте посидим и подумаем.

— Да это не так легко! — уныло заметил кто-то.

— И не так трудно, — живо послышался ответ.

— Если не трудно — придумай!

— А вот и придумаю! — Хасан только ждал подобного предложения.

— Вот какой, я думаю, должен быть конец. Пусть они свои деньги разделят на три равные части — одну дадут на воздушный флот, на вторую купят гармонь в подарок комсомольцам, а третья, так и быть, пусть у них остается: приоденутся, наконец, а то ведь ходят как оборванцы!

— Верно, верно! — раздались голоса.

— Сапожника жалко.

— Пусть поживет на славу!

— Только не забыл бы гармошку купить!

На том и порешили.

Когда собрались расходиться, открылась дверь, и в комнату вошли брат Салиха Фарук с Нафисэ.

Фарук заметно изменился с тех пор, как его видел Салих, пополнел и весь как-то стал солиднее. Золотые зубы, сверкавшие, когда он открывал рот, придавали ему важность, и по одежде он не походил на прежнего Фарука. На нем был длинный черный плащ без рукавов, из-под которого виднелся белоснежный воротник и пышно повязанный иссиня-черный галстук. На голове черная шляпа. И Нафисэ одета нарядно: летнее белое пальто, украшенное круглыми пуговицами величиной с лошадиные глаза. Шляпа с перьями сидела на голове боком, и непонятно было, как она держится. Высокие шнурованные ботинки до колен; в руках белый зонтик, который она перекладывала из руки в руку, словно он обжигал ей пальцы.

Фарук холодно протянул брату руку. На- фисэ, наоборот, обратилась к нему очень приветливо:

— Так это Салих? Смотри-ка, Фарук, какой у тебя брат! Красивый и стройный! Настоящий джигит! Я совсем не таким себе его представляла.

И Нафисэ бесцеремонно заглянула Салиху в глаза, которые у него в самом деле были очень хороши: черные, как смородина, даже чернее его густых бровей.

Нафисэ впервые видела Салиха. Отец ее переехал в деревню Аккуян только в прошлом году, после смерти старого муллы.

— У вас собрание, что ли? — небрежно спросил Фарук.

— Да, — ответил вместо Салиха Хасан, — комсомольское собрание. Только уже кончилось, вы опоздали.

— А какие вопросы обсуждались? — еще более небрежно, как бы нехотя, спросил Фарук. Он хотел дать понять этим юнцам, что по своему положению и образованию он стоит несравнимо выше их и делает великое одолжение, разговаривая с ними.

— Разные вопросы, — коротко ответил Хасан. — О культурных мероприятиях, о вовлечении девушек в комсомол.

Фарук взглянул на девушек.

— Вот этих? — и он высоко поднял брови. — А пойдут ли?

— Да, они не прочь.

— А как смотрят на это их отцы?

Хасан сразу не нашелся что ответить и, подумав, сказал:

— Если разъяснить отцам, то они не пойдут против.

— Ты так думаешь? — покачал головой Фарук, еще раз поглядев на оробевших девушек, сбившихся у печки. — Боюсь, как бы отцы не сказали им: «Не смейте ходить к безбожникам!» — Не скажут, — неожиданно вмешалась Нафисэ.

Фарук повернулся к ней.

— Ты еще не знаешь, жена, что делает наша молодежь. Они вносят разлад в среду мирных людей. Натравливают их друг против друга. Все, видишь ли, за модой гонятся. Может быть, это годится у русских. Русский кулак по сравнению со своим середняком, действительно, гора высокая, а наш даже самый богатый крестьянин не богаче русского середняка. Какой же он кулак? Вспомни, Нафисэ, — продолжал Фарук, обращаясь только к ней, словно никого другого в комнате не было, — вспомни хотя бы нашего старика Шарапа. Он считается самым богатым человеком в деревне, а сам на заре уходит пасти своих кобыл. Говорят, он батрака держит. Да ведь и сам он живет не лучше батрака, чай пьет из склеенной кружки. Сын его носит сапоги, в которых я постеснялся бы выйти на улицу. И чем, спрашивается, такому старику Шарапу может не нравиться советская власть? Он всей душой к ней тянется. А вот эти, — Фарук кивнул головой в сторону Хасана, — дразнят его, допекают, как могут, и что удивительного, если обозлят его и он пойдет против. Видишь, к чему приводит новая мода!

— Я не согласна с тобой, дорогой, — сказала Нафисэ и приветливо взглянула на Хасана с Салихом, давая понять, что она-то всегда на стороне молодежи. — Чем плоха мода? А ты сам разве не гонишься за модой? Погляди, напялил на себя плащ без рукавов, какого отродясь не носили твои отцы и деды...

— Прошу вас, Нафисэ-ханум, — наставительно заметил Фарук, — не путайте плаща с политикой.

— Мы, Фарук-агай, идем по пути вашего родного отца, — поднял голос Хасан, — а он, кажется, говорил совсем не то, что вы говорите.

— Я не скажу, чтобы путь отцов был без ошибок. Внутри самой партии, должно вам быть известно, идут споры. Разве вы газет не читаете?

— Придется с тобой, агай, серьезно поспорить. Кажется мне, что ты сошел с прямого пути, — резко сказал Салих.

Нафисэ поспешила унять готовую вспыхнуть ссору.

— Будет вам! Год не видались и сразу заспорили! — проворковала она, взглянув на Салиха. — Салих, милый, мы по всей деревне искали тебя. Идем с нами.

— У нас тут еще дела, — уклонился от приглашения Салих.

— Как только освободишься, сейчас же приходи, слышишь? — и она снова заглянула Салиху в глаза.

Взяв под руку Фарука и приветливо улыбнувшись ребятам, Нафисэ направилась к двери. Фарук собрался было еще что-то сказать, но жена увела его поскорее.

Как только Фарук с Нафисэ ушли, Хасан плотно закрыл за ними дверь. Видно было, что он сильно озабочен.

— Давайте разучивать пьесу, — сказал Фазулла. Он видел, что Хасан и Салих чем-то обеспокоены, и хотел как-то помочь им.

Но в тот день так и не пришлось приступить к пьесе.

С шумом распахнулась дверь, и на пороге появилась фигура Айытбая. Ворот его рубахи был расстегнут, глаза налиты кровью, правая рука с засученным рукавом сжата в кулак — видно было, как на ней вздулись синие жилы.

— Эй вы! Кто здесь атаман? Покажите-ка мне его! Я его хорошенько огрею! — И Айытбай шагнул через порог.

Миньямал, побледнев как полотно, кинулась к дверям и исчезла.

— Кто, спрашиваю, здесь атаман? Вы что, языки проглотили?

— Ну, что нужно? — раздался голос.

Это был Салих. Он подошел вплотную к Айытбаю и стал перед ним. Ростом он был ниже Айытбая, но, вскинув голову и не моргнув глазом, глядел ему прямо в лицо.

— Так это ты путаешь наших детей?! — заорал Айытбай. — Да я из тебя кусок мяса сделаю!

— Ишь, какой ты сильный! — послышался голос, и рядом с Салихом выросла фигура Хасана.

Он был покрепче Салиха, и ростом выше, и в плечах шире. Айытбай беспокойно глянул на решительное лицо Хасана.

— Да неужели он такой сильный? — с холодной насмешкой сказал Гиният и тоже подошел к Айытбаю. — Ты одолел жену и дочь и, кажется, вообразил себя всесильным богатырем?

— Вас уже трое? — с хрипом вырвалось из горла Айытбая.

— Нет, четверо, — раздался голос сзади.

Айытбай обернулся: там стоял маленький Фазулла.

— Отвечай: зачем ты сюда явился? — повторил Салих свой вопрос, не спуская с Айытбая глаз.

— Затем, чтоб из ваших носов полилась кровь.

Хасан не выдержал и решительно проговорил:

— Убирайся отсюда вон!

— Вон? Ладно, пусть будет «вон!» Пусть будет «вон»!

Он вышел за порог, затем повернулся и, угрожающе размахивая кулаком, повторил:

— Ладно! Пусть будет «вон»!

Когда он ушел, в комнате воцарилась тишина. Наконец, Хасан поглядел на присутствующих и сказал убежденно:

— Одно вам скажу сейчас: не надо бояться. Никогда и никого не надо бояться.

Купец Шангарай вернулся домой пьяный. С помощью Ташбулата, правившего лошадью, он кое-как выбрался из тарантаса и, придерживая свертки, вынутые из кузова, шатаясь, вошел в дом.

— Где это он нализался? — спросила Ташбулата жена Шангарая Муглифа.

Ташбулат пожал плечами, распрягая лошадь.

— Где вы пропадали? Смотрите-ка, ло- шадь-то совсем загнали!

— Были в кантоне, оттуда вместе с Фаруком и Нафисэ заехали в Калкамон, к другу Тухфата-муллы.

— Ас Айытбаем где встретились? Он тоже вернулся пьяный.

— В Юлдашеве.

— Шайтан их носит! — в сердцах пробормотала Муглифа. — В кантон, из кантона в Калкамон, из Калкамона в Юлдашево — только лошадь загнали. О чем они говорили с Айытбаем?

— Не знаю. Я сидел в тарантасе, когда они выпивали.

— Уж что-нибудь там затевается, раз Фарук с ними.

— Не знаю, не знаю! — отмахнулся Ташбулат.

Муглифа вернулась в дом. Противный был вид у Шангарая. Он сидел, опустившись в кресло, с заплывшим, тупым лицом. Рубаха была расстегнута, тюбетейка с кисточкой валялась у ног.

— В такую жару нализался! — с отвращением воскликнула Муглифа.

— Молчи, жена! — рявкнул Шангарай, уставившись на нее мутными глазами. — Молчать, овца!

В сундуке окованном Яблоки желтые. Выбираю спелое. Все они незрелые.

— Вон ведь куда идут дела! — вскричал он, оборвав песню. — Пускай жара! Рожь мою жнут! Снопы мои вяжут! Хлеб мой возят! А ты молчи! Вот погоди, возьму я себе в жены девушку семнадцати лет! Ладная будет, как пальчик! Красивая... Посажу на почетное место, угощать буду сладко, а ты, как батрачка, будешь прислуживать нам. Вон куда идут дела!

И он снова запел:

В сундуке разложены Яблоки желтые.

Жаль, что нет такого же Желтого золота.

Муглифа чувствовала что-то недоброе. В последнее время Шангарай чаще обычного пропадал из дому, толком ничего не говорил, и на все ее вопросы отмалчивался. Пьяный бормотал что-то себе под нос, а что — толком п не разберешь. Только и слышно от него: «Вон ведь куда идут дела!» Куда же идут дела Шангарая? За последние годы открытая им лавка приносила немалый доход. Он сумел завязать отношения со многими нужными людьми и через них подружился с человеком, который возил товары в кооператив. По квитанции за сданные кооперативом государству шкуры, шерсть и яйца он несколько раз привозил в деревню товар и на этом наживался. Раза два получил товар, пользуясь маркой профсоюза работников земли и леса, и сбыл втридорога. Сепаратор тоже приносил ему немалую прибыль. Только в последнее время, с тех пор как кооперацией занялся сам Хаким и завел там строгий контроль, дела пошли не в пример хуже.

Развалившись под горячими лучами солнца, Шангарай захрапел, а Муглифа, стоя над ним, качала головой.

Проснулся купец только в сумерки и сразу заорал дико вращая белками:

— Муглифа!

— Что случилось? — прибежала она.

— Вари мясо! Много вари! Не жадничай! Гостей зову! Вон куда идут дела!

Когда совсем стемнело, Шангарай вышел из дому и вскоре привел Тухфата-муллу — человека лет сорока пяти, с широким лицом и аккуратно подбритой небольшой бородкой и усами. Живот его сильно округлился, и мулла поглядывал на него весьма одобрительно.

— Говоришь, что я располнел? — спросил Тухфат-мулла, перевалив через порог и бросая осторожный взгляд па дверь, за которой возилась с самоваром Муглифа. — Это хорошо, что я располнел, хорошо! Вид полного человека доставляет ближнему спокойствие и радость.

Они сели за стол.

— А какова опа из себя, эта Миньямал? — спросил мулла, продолжая, видимо, давно начатый разговор. — Я бывал не раз у Айытбая, но дочку его так и не пришлось увидеть. Слыхать слыхал, говорят — красавица! Полненькая, говорят, кругленькая, хи-хи-хи! Мне Фарук, зять, рассказывал, он видел ее на собрании комсомольцев, — говорит: маленькая и гибкая, как пиявка.

— Если она полненькая, то как может походить на пиявку? — похохатывал, очень довольный беседой, Шангарай.

Шангарай сам принялся разливать чай, — он не хотел впускать в комнату жену, чтобы она не слышала разговора.

К обеду явился Айытбай.

— Братец! — обратился к нему Шангарай, когда гости принялись за еду. — Мулле-абзы я все рассказал, и он одобряет. Породнимся мы с тобой, и пойдут у нас дела. Ай, пойдут!

Айытбай нахлобучил тюбетейку на самые брови и сказал хмуро:

— Жадный ты человек! Обманешь меня.

Тут вступился мулла.

— Никто тебя обойти не может, не родился еще такой человек, который бы тебя обошел. А Шангарай и не хочет тебя обманывать. Об этом ты не беспокойся. Вот насчет дочки у меня есть вопрос: созрела ли она для брака?

Айытбай помолчал, хлебая суп, наконец, сказал:

— Ее метрика у вас.

— Как же мы поступим?

— Да что тут думать! — воскликнул Шангарай. — Зачем нам метрика? Мы с Айытбаем ударили по рукам? Ударили! Сделаю я его богачом? Сделаю. Вот и вся метрика!

Айытбай насмешливо взглянул на Шанга- рая и сдвинул тюбетейку на затылок.

— Деньги почему-то не пристают к Айыт- баю!

— Я счастливее, ко мне пристают. Породнимся — и к тебе пристанут.